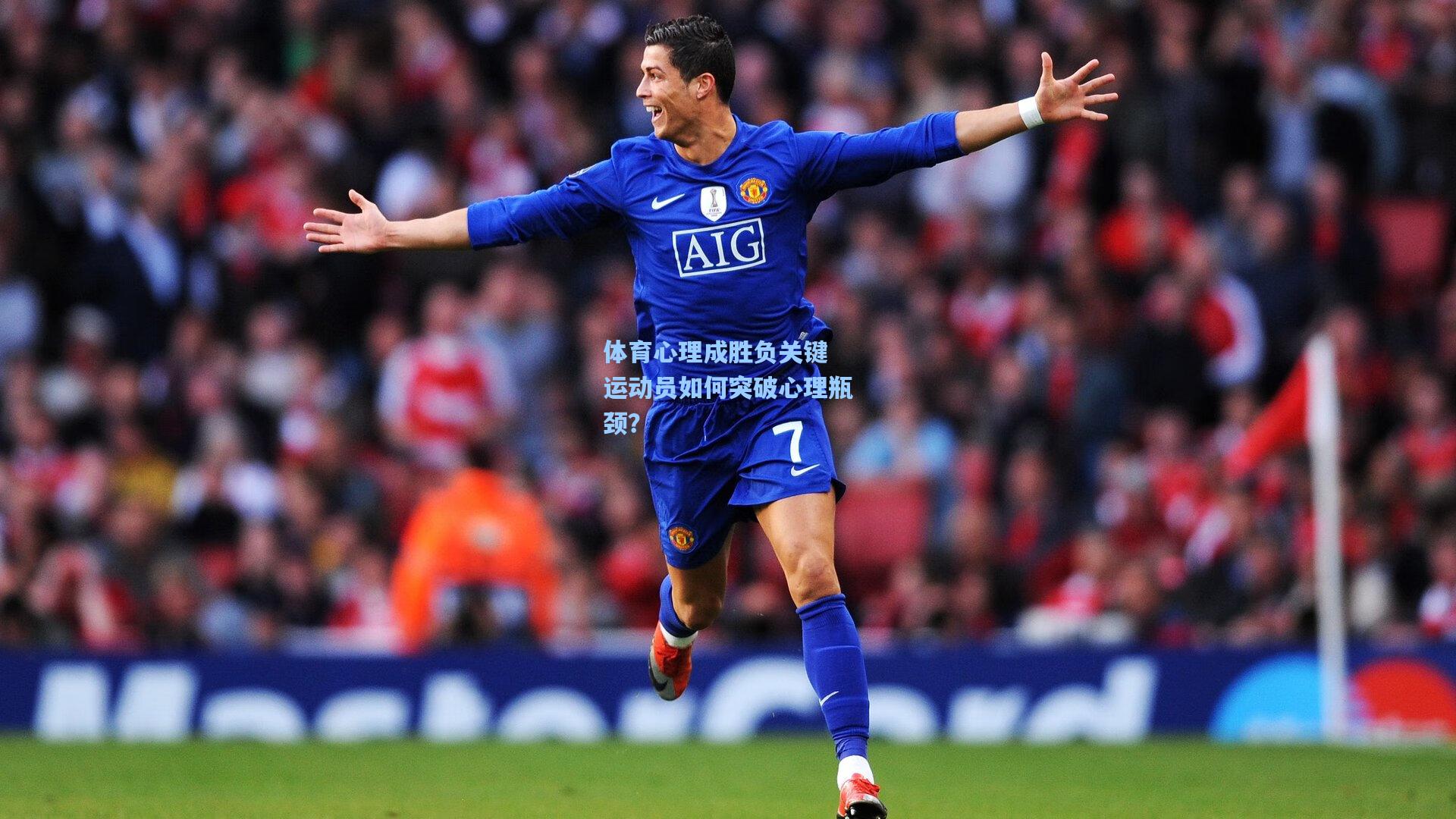

体育心理成胜负关键 运动员如何突破心理瓶颈?

在竞技体育的赛场上,技术、体能和战术固然重要,但越来越多的研究表明,体育心理已成为决定运动员表现的关键因素,无论是世界俱买球奥运会冠军还是职业联赛选手,心理素质的强弱往往直接影响比赛结果,近年来,体育心理学的应用逐渐普及,帮助运动员克服压力、提升专注力,甚至突破职业生涯的瓶颈。

心理因素如何影响赛场表现?

体育心理学家指出,运动员在高压环境下的表现与其心理状态密切相关,常见的心理挑战包括:

-

比赛焦虑:许多运动员在重要赛事前会感到紧张,甚至出现“窒息现象”(Choking),即在关键时刻因过度紧张而失误,网球选手在大满贯决赛中的双误,或足球运动员在点球大战中射失,往往与心理压力有关。

-

自信心波动:自信是运动员发挥水平的基础,一旦信心受挫,如连续失误或外界批评,运动员可能陷入恶性循环,影响后续表现,NBA球星斯蒂芬·库里曾透露,他在低谷期通过心理训练重拾投篮信心。

-

专注力分散:在嘈杂的赛场环境中,保持专注至关重要,高尔夫选手需要屏蔽观众干扰,专注于每一杆的挥击,体育心理学家通过“注意力控制训练”帮助运动员提升抗干扰能力。

体育心理学的实战应用

为应对这些挑战,职业运动员和团队纷纷引入体育心理学专家,常见的干预手段包括:

-

可视化训练(Visualization):运动员在赛前通过想象成功场景,提前适应比赛节奏,美国游泳名将迈克尔·菲尔普斯常年使用这一方法,甚至在脑海中模拟突发状况(如泳镜进水)的应对策略。

-

正念冥想(Mindfulness):NBA球队如洛杉矶湖人已引入冥想课程,帮助球员缓解焦虑,研究表明,正念训练能降低皮质醇(压力激素)水平,提升决策速度。

-

认知行为疗法(CBT):用于纠正运动员的消极思维模式,足球运动员若因一次失误自责,心理专家会引导其用积极语言替代自我否定。

典型案例:从崩溃到重生

2019年,英国网球选手安德烈娅·佩特科维奇因长期受伤和排名下滑陷入抑郁,一度考虑退役,在体育心理学家的帮助下,她通过情绪管理和目标重构重返赛场,并在2021年澳网打出亮眼表现,她坦言:“心理训练让我学会接受失败,并从中成长。”

同样,中国羽毛球名将林丹在自传中提到,2012年伦敦奥运会决赛前,他通过心理调节克服了世界俱下注“想赢怕输”的心态,最终卫冕成功。

青少年体育心理教育亟待加强

尽管职业体育界已重视心理训练,但青少年运动员的培养体系仍存在短板,许多年轻选手因过早承受成绩压力,出现 burnout(倦怠)或焦虑症状,专家呼吁,基层教练应平衡技能训练与心理辅导,避免“唯成绩论”扼杀潜力。

日本在校园体育中推行“快乐训练”理念,强调享受过程而非胜负;美国青少年足球协会则规定,教练需接受基础心理课程培训。

未来趋势:科技助力心理训练

随着科技发展,虚拟现实(VR)和生物反馈技术正被用于心理训练,足球俱乐部通过VR模拟点球场景,让球员在虚拟环境中适应压力;而穿戴设备如心率监测仪,可实时反馈运动员的应激状态,帮助调整心态。

体育不仅是体能的比拼,更是心理的较量,从职业选手到业余爱好者,掌握心理调节技巧将成为提升表现的核心能力,随着体育心理学的深入应用,我们或许会看到更多运动员突破极限,书写新的传奇。